di Andrea Muni

L’orrore del 7 Ottobre, nella più grossolana narrazione mediatica di quest’ultimo anno, pare essere caduto dal nulla come un inaspettato fulmine a ciel sereno su un contesto di convivenza ormai da tempo pacifica e pacificata. Ovviamente le cose non stanno così, è stato solo uno dei tanti nauseanti momenti di una guerra lunga un secolo, e mai finita. Peccato che – con i tempi che corrono – il solo ricordarlo ponga chi scrive già in pericoloso odore di antisemitismo. Dire simili ovvietà storiche significa infatti ormai, secondo una certa narrazione, avallare o peggio giustificare le mostruosità accadute quel giorno contro inermi civili israeliani. Tutto questo è inquietante. Viene voglia di chiedersi se in Italia e in Europa si sia sempre respirata quest’arietta di caccia alla streghe, mediatica e istituzionale, che tende ad additare come antisemita chiunque denunci la riscrittura profonda che sta avvenendo riguardo alle tappe storiche che hanno portato alla creazione di Israele e all’occupazione illegale dei territori palestinesi. Proveremo a rispondere a questa domanda alla fine dell’articolo.

Uno dei discorsi privilegiati con cui si tende a giustificare le violenze e i crimini di cui si è macchiato Israele nell’ultimo anno si basa infatti sull’assunto secondo cui i suoi nemici ne vorrebbero programmaticamente la “distruzione”. Questa semplice affermazione, solo in parte vera e sempre rigorosamente usata in modo decontestualizzato, è sufficiente a generare un tale sdegno che a livello mediatico il gioco è fatto: abbiamo trovato nuovamente i cattivi, i mostri, gli incivili da un lato e i buoni, i “democratici”, i giusti dall’altro (il tutto mentre sono parallelamente in corso un genocidio a Gaza e l’invasione del Libano).

Un tempo il Paese più impegnato nella lotta antisionista era l’Egitto, fino a che gli Usa – dopo la morte improvvisa del grande leader socialista pan-arabo Nasser (1970) e il misterioso assassinio del già ben più accomodante Sadat (1981) – sono riusciti a insediare alla guida del Paese vere e proprie marionette del calibro di Mubarak prima (già vice di Sadat) e al-Sisi poi. Quest’ultimo è stato protagonista del terribile golpe militare del 2013 – coordinato con la Cia – che ha visto l’annientamento totale dei Fratelli musulmani, partito filo-palestinese e legittimo vincitore politico delle prime elezioni libere del Paese dopo la caduta di Mubarak. Oltre all’Egitto, anche gli altri Paesi sunniti dell’area, Giordania e Arabia Saudita, sono venuti nei decenni a sempre più miti consigli con gli Usa e con Israele. Non è accaduto lo stesso al mondo sciita. Qualcuno potrebbe chiedersi infatti perché oggi, oltre ai sunniti palestinesi di Hamas, siano proprio gli sciiti iraniani, yemeniti, siriani, iracheni e libanesi a sostenere ancora una cosa tanto assurda, estrema, ovvero che Israele non dovrebbe esistere? Si sono tutti bevuti il cervello? La risposta è in realtà banale: questi Paesi stanno sul lato perdente della storia. La Rivoluzione iraniana sciita scoppia in un momento, il 1979, in cui i Paesi sunniti hanno appena iniziato invece a venire sempre più a patti con Usa e Israele. Complice l’attuale appoggio geo-politico di Russia e Cina il mondo sciita oggi non intende affatto abbandonare una certa prospettiva, che gli è peculiare, e che noi occidentali abbiamo invece completamente rimosso, cancellato. Ovvero quella per cui la creazione dello Stato di Israele è stato un vero e proprio colpo di mano, la cui illegittimità è sotto gli occhi di tutti coloro che vogliono studiarne la storia (anche se questo fatto, per chi scrive, non significa ovviamente che ormai Israele possa o debba essere distrutta, né che dovrebbe – nemmeno in prospettiva – cessare di esistere).

La ri-narrazione occidentale di tutto quello che ha portato alla creazione dell’unico stato moderno formato per il 99% da persone della stessa etnia e fede immigrate da ogni angolo del mondo, attraverso lo specifico programma di una potente organizzazione internazionale privata, e in un fazzoletto di soli settant’anni, è qualcosa che ha veramente dell’incredibile. Stupisce per altro che ai partiti sionisti di destra italiani ed europei questa dimensione migratoria progettuale e (a partire da un certo momento) aggressiva della formazione dello Stato di Israele non sembri destare alcun turbamento. Chissà cosa direbbero Meloni o Larussa se l’Onu, con una risoluzione, imponesse in uno dei molti quartieri a maggioranza araba di Parigi, Milano o Madrid la creazione di uno Stato arabo Europeo, magari col surreale argomento di controbilanciare i crimini di Israele in Palestina... . Non credo avrebbero una reazione molto diversa da quella degli arabi nel 1947 di fronte alla Risoluzione 181.

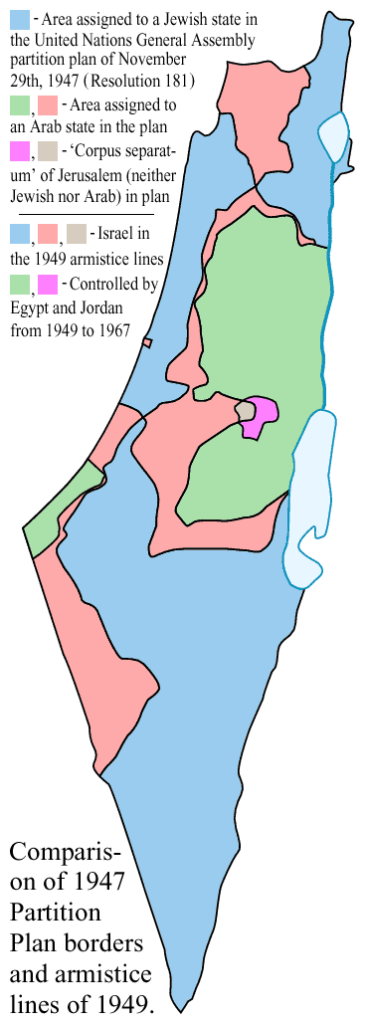

Come non vedere che, tra tutti, la Palestina era in assoluto il posto strategicamente peggiore dove costruire da zero uno Stato d’Israele, se l’interesse era davvero quello di far vivere in pace e prosperità il popolo ebraico in una nuova casa comune? Come fare finta di non sapere che l’immigrazione ebraica in Palestina – non da subito, ma certamente dalla fine della Prima guerra mondiale – è stata una delirante idea neo-coloniale e imperialista prima della Gran Bretagna, poi di Usa e Urss, che ha illuso lo stesso movimento sionista della possibilità che una simile via fosse praticabile senza causare irreparabili danni agli equilibri di quella regione? È noto che, inizialmente e a ancora fino all’inizio del ‘900, il movimento sionista aveva ipotizzato la creazione dello Stato ebraico in posti ben diversi dalla Palestina. Come fanno gli israeliani che avvallano le scellerate azioni compiute dal governo Netanyahu dopo il 7 Ottobre a non rendersi conto di tutto questo? Come fanno a non vedere che la stessa Risoluzione 181 – nel nome della quale rivendicano giustamente il diritto all’esistenza del loro Stato (ma sulle cui “particolarità” stiamo per tornare) – prevedeva anche la creazione di uno Stato arabo mai realizzato e che Gerusalemme fosse e restasse per sempre “città libera” sotto il controllo dell’Onu? Come fanno queste persone a non vedere che, per come è andata la storia, è Israele a essere fuori dagli accordi e dalla legalità? A non vedere che sono dentro a una guerra che non è mai finita, una guerra che “gli altri” non hanno mai smesso di combattere, con tutti i loro mezzi e tutte le loro (sempre più esigue) forze; una guerra che gli stessi israeliani combattono ogni giorno – anche se molti di essi, specie nella componente più progressista della società, sembrano sintomaticamente rimuoverlo – con militari, polizia, coloni, nuove occupazioni illegali autorizzate dal governo e violenze quotidiane di ogni tipo sui civili palestinesi.

Proviamo a ripercorrere brevemente alcune delle tappe storiche di questa grande rimozione.

Una lunga storia “breve”: gli ultimi due millenni di Palestina

Le terre della Palestina sono appartenute fino al 1918 all’Impero turco-ottomano, che le sottrasse nel 1517 ai Mamelucchi insieme a tutto l’Egitto, mettendo fine a un dominio arabo (ma evidentemente non musulmano), che datava dagli anni appena successivi alla morte di Maometto (Gerusalemme fu presa ai bizantini nel 637 d.C). Fino a quel momento la Palestina era appartenuta all’Impero romano d’oriente (poi Bizantino), che l’aveva sottratta all’ormai decadente Regno seleucide, ancora erede dei Diadochi di Alessandro Magno. Sul finire del Regno seleucide e fino alla Diaspora avvenuta sotto l’Impero romano, per un paio di secoli, una fragile autonomia locale sarà concessa agli ebrei dopo la Rivolta dei Maccabei (141 a.C.). La Disapora ebraica si consuma tra gli imperatori Tito e Adriano (70-125 d.C.), durante le tre Guerre giudaiche: dalla fine di questo periodo in poi la presenza ebraica in Palestina diviene rapidamente ininfluente. Non ci sarà, per quasi due millenni, una maggiore concentrazione di ebrei in Palestina che in qualunque altra parte del mondo. A Salonicco ancora nel 1912 gli ebrei erano più di 60.000, a Odessa alla metà dell’800 la comunità ebraica contava 140.000 componenti, ovvero un numero rispettivamente tre e sette volte superiore a quello degli ebrei che abitavano in tutta la Palestina prima della nascita del movimento sionista.

Non si capisce come gli orrori dei Pogrom (prima) e della Shoah (poi), perpetrati da genti europee e collaborazioni nazi-fascisti di ogni nazionalità (ricordiamolo sempre: non solo da italiani e tedeschi), siano potuti servire nel 1947 da giustificazione per creare uno Stato ebraico non in Europa, magari sulle terre dei popoli che più si sono storicamente macchiati di violenze antisemite, ma su quelle di genti che con la Shoah e i pogrom non avevano nulla a che fare. Qualcuno obietterà che alcuni Paesi arabi erano alleati dei tedeschi durante la WWII, ma lo erano per ovvie ragioni geopolitiche (ovvero in chiave anti-britannica). Di certo non erano alleati dell’Asse per innate affinità culturali e politiche, né tanto meno per un particolare odio anti-ebraico che, com’è noto, nella storia dell’Islam è pressoché inesistente – a loro gli ebrei non hanno ucciso Maometto, come a “noi” cristiani hanno invece ucciso il buon Gesù, permettiamoci ogni tanto un sorriso e un momento di ironia mentre riflettiamo, nell’angoscia e nel dolore, su quanto di terribile sta accadendo. L’odio arabo non è affatto un odio atavico verso gli ebrei come popolo o religione (quello è nostro), ma un odio recentissimo e squisitamente geo-politico per Israele e per il sionismo; un odio tutto legato all’ultimo secolo di storia e agli eventi che hanno portato alla improbabile creazione dello Stato di Israele. L’Impero ottomano non soltanto accolse buona parte degli ebrei espulsi e perseguitati dalla Spagna dopo la Reconquista, ma facilitò anche la pacifica convivenza delle comunità ebraiche che, dopo la nascita del movimento sionista, iniziarono a muoversi in piccoli gruppi verso la Palestina, pur mantenendosi ovviamente contrario alla creazione di uno Stato ebraico autonomo sui propri domini.

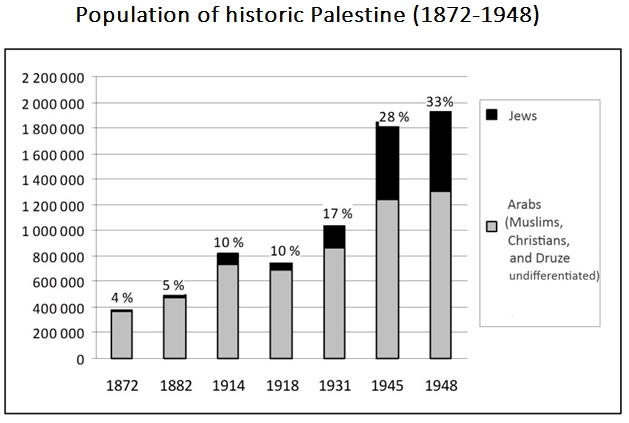

Alle soglie della Seconda Guerra Mondiale gli arabi avevano ormai capito perfettamente che gli inglesi, dopo aver promesso loro la creazione di uno Stato arabo sulle terre della Palestina al termine della Prima G.M., stavano in realtà favorendo da vent’anni un’incontrollata migrazione ebraica nel loro Mandato palestinese (talmente incontrollata che nel 1939 saranno gli stessi inglesi a cercare di proibirla, subendo attacchi terroristici da gruppi paramilitari ebraici quali l’Irgun e la Banda Stern). Dal 1919, dopo la disgregazione dell’Impero ottomano, la Palestina era divenuta infatti un protettorato inglese (e tale rimarrà fino al 1947 col nome di Palestina mandataria). Nel novembre 1947 una contestatissima risoluzione dell’Onu sancirà la nascita dello Stato di Israele. Prima del movimento sionista e fino al Mandato britannico, in Palestina non c’erano più ebrei che in qualunque altra importante città dell’Europa centro-orientale o dello stesso Medio-oriente. Questa non è un’interpretazione, ma un dato di fatto storico. Tali migrazioni ebraiche verso la Palestina prendono il nome di Aliyah, e a seconda delle interpretazioni degli storici se ne contano tra le cinque e le sette in un fazzoletto di una settantina d’anni (dal 1881 al 1950). Prima di tali ondate migratorie i censimenti ottomani dell’800, e studi più recenti, concordano nel riportare una presenza in Palestina tra il 2.5% e il 4% di ebrei sul totale della popolazione, ovvero a seconda delle stime tra le dieci e le ventimila persone al massimo (cfr. R. Bachi, The Population of Israel, Jerusalem, The Hebrew University, 1977).

Sfatare un mito: l’immigrazione ebraica in Palestina inizia col movimento sionista, prosegue durante il mandato britannico e dilaga fino alla fine della Seconda G.M.

I britannici durante la Prima G.M. promisero ad arabi ed ebrei, in cambio dell’aiuto di entrambi nella Prima guerra mondiale, la creazione di uno stato nazionale sulle terre palestinesi sottratte all’Impero Ottomano. Al movimento sionista la promessa di una “national homeland” giunse al barone Rothschild attraverso la celebre Dichiarazione Balfour (1917), mentre agli arabi giunse leggermente prima attraverso la meno nota Corrispondenza Husayn-McMahon del 1915-1916, che prometteva allo sharif della Mecca la creazione di uno Stato arabo, comprendente la Palestina ma escludente la Siria e alcune parti del sud dell’attuale Turchia, in cambio dei servigi arabi conto gli Ottomani durante la WWI (qualcuno ricorda Lawrence d’Arabia? Quella storia lì). Il trattato di Sykes-Picot del 1916 per la spartizione del medio-oriente tra Francia e Inghilterra e la successiva Dichiarazione Balfour renderanno presto carta straccia tali accordi.

Il censimento britannico del 1922 (avvenuto alla fine della terza Aliyah, ovvero dopo già tre ondate migratorie verso la Palestina seguite alla nascita del movimento sionista) restituiva sul territorio palestinese un 78% di arabi-musulmani, un 11% di ebrei (condensati per tre quarti nel solo distretto di Jaffa-Gerusalemme) e un 9% di cristiani. Dall’inizio del protettorato britannico alla fondazione dello stato di Israele, complici la Grande Depressione americana, le Purghe staliniane, la Seconda G.M. e la Shoah, la popolazione ebraica aumenterà dalle circa circa 80.000 persone del 1922 alle circa 550.000 del 1947. Nonostante tutto ciò, sulle terre assegnate dalla Risoluzione Onu 181 al nascente Stato di Israele la metà della popolazione era ancora arabo-musulmana.

Nel novembre del 1947 la risoluzione dell’Onu 181 – alla cui votazione partecipano solo 57 stati, questo era il numero delle nazioni che, dopo la WWII, componevano il plenum delle neonate Nazioni Unite incaricate di decidere le sorti del mondo – dichiara la nascita dello Stato di Israele, dello Stato palestinese e lo status di Gerusalemme “città libera”. La Risoluzione, dopo alcuni buchi nell’acqua, viene infine approvata con 33 sì, 13 no, 10 astensioni e 1 assente (il Siam). I trentatré Paesi che nel novembre 1947 sanciscono con il loro voto la nascita dello Stato di Israele sono: Usa, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Bielorussia, Canada, Costa Rica, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Francia, Guatemala, Haiti, Islanda, Liberia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Svezia, Cecoslovacchia, Ucraina, Unione Sudafricana, URSS, Uruguay e Venezuela. In sostanza: le due superpotenze mondiali e i loro più supini e impotenti stati satellite.

I contrari furono: Afghanistan, Arabia Saudita, Cuba, Egitto, Grecia, India, Iran, Iraq, Libano, Pakistan, Siria, Turchia e Yemen. Ovvero: tutti gli stati presenti all’Onu che potevano e dovevano avere una voce in capitolo di rilievo sulla questione.

Gli astenuti/non votanti: Argentina, Cile, Cina, Colombia, El Salvador, Etiopia, Honduras, Messico, Regno Unito (sic!), Jugoslavia, Siam.

La votazione decisiva di novembre avvenne dopo che a maggio dello stesso anno una apposita commissione Onu (composta da soli undici Paesi “minori”) si era espressa con 7 pro, 3 contro e 1 astenuto contro la creazione di uno stato federale unitario palestinese, che avrebbe visto la popolazione ebraica in schiacciante minoranza, e a favore invece della creazione di due stati distinti e l’attribuzione di uno statuto speciale di “città libera” a Gerusalemme. La risoluzione fu rigettata dagli Stati arabi, che presero le armi contro Israele, proseguendo una guerra civile già in corso almeno dagli anni Venti. Gli israeliani chiamano il conflitto esploso nel 1948 la loro “Guerra di indipendenza”, gli storici la chiamano “Guerra civile arabo-israeliana del 1947-1948”. La schiacciante vittoria di Israele in questo conflitto, dovuta fondamentalmente alla superiorità tecnologica fornitale dagli alleati americani e britannici, porterà alla Nakhba, ovvero alla deportazione e all’esodo di buona parte della popolazione araba che si trovava nelle terre attribuite dalla Risoluzione 181 al neonato Stato ebraico (700.000 persone secondo dati Onu, il 50% del totale degli abitanti della zona). Dopo tale conflitto i confini previsti dalla Risoluzione 181 per lo Stato di Israele si allargheranno de facto dal colore blu che gli era stato attribuito alle terre segnate in rosa (vedi cartina verticale), e quel puntino grigio che rappresenta Gerusalemme, tranne la parte est, che rimarrà alla Giordania fino alla Guerra dei Sei giorni.

Dopo la Crisi di Suez e la guerra con l’Egitto del 1956 (che meriterebbe un approfondimento a parte), nel 1967 gli Stati arabi cercheranno di recuperare le terre perdute nel 1948, subendo un’altra sonora sconfitta e perdendo nella Guerra dei Sei giorni anche la Striscia di Gaza (l’Egitto), il Golan (Siria e Libano), Gerusalemme est e l’attuale Cis-Giordania (la Giordania). Inizia qui pure l’occupazione israeliana del Sinai, che cesserà solo nel 1979. Nel 1973 la Guerra del Kippur segna la fine degli scontri “storici” tra Israele e i Paesi arabi concludendosi, dal punto di vista territoriale, con un nulla di fatto. Nel 1978 e nel 1982 Israele muoverà poi guerra al Libano (che ospitava buona parte della Resistenza palestinese in esilio), entrando a gamba tesa nella già terribile guerra civile del Paese dei cedri. L’ignoranza di un rinomato editorialista si chiedeva poco tempo fa in tv cosa c’entrano gli sciiti di Hezbollah con i sunniti di Hamas, a suggerire che non ci sono ragioni storiche per cui tali fazioni e tali popoli dovrebbero in qualche modo sentirsi affratellati a parte il fatto di appartenere “elettivamente” alle oscure forze del Male. Forse costui dimentica che sono stati proprio gli sciiti nel sud del Libano ad accogliere fino a trecentomila profughi palestinesi, come ignora che nel 1978 gli sciiti libanesi hanno combattuto fianco a fianco con i profughi palestinesi contro Israele e le milizie libanesi filo-israeliane durante la Prima guerra civile libanese e la prima invasione israeliana del Libano. Quelle milizie sciite libanesi, dopo la Rivoluzione iraniana del 1979, avrebbero preso poi nel 1982 il nome di Hezbollah durante la Seconda guerra civile libanese e la contestuale seconda invasione israeliana del Libano. Per inciso, Hezbollah è considerata un’organizzazione “terrorista” solo da pochi Paesi occidentali e Israele, e in Libano è il punto di riferimento politico per la maggior parte della comunità sciita del Paese.

Quest’ultima cartina reca lo status quo in Palestina dopo le Guerre dei Sei giorni e del Kippur, ovvero la situazione quale tecnicamente è ancora oggi al netto del recupero del Sinai da parte dell’Egitto nel 1979, delle colonie israeliane insediate sempre più a macchia d’olio in Cis-Giordania e dell’attuale distruzione di Gaza. Da quel tempo, nonostante gli accordi di Oslo del 1993 tra il leader dell’OLP Arafat e il premier israeliano Rabin (assassinato poco dopo – in circostanze quantomeno misteriose – da un estremista sionista che non gli perdonava di aver con concluso tale accordo), i coloni israeliani sono andati edificando senza sosta kibbutz nei territori illegalmente occupati – Gaza compresa. Nel 2007 la vittoria di Hamas contro Fatah nelle elezioni tenutesi nella Striscia, e nella successiva guerra civile, induce prudentemente il governo israeliano a ritirare i proprio coloni da Gaza. Fatah, partito moderato, erede dell’OLP, il cui leader è formalmente ancora il vecchio Abu Mazen, dopo aver perso politicamente Gaza nel 2007, governa ancora poche aree della Cis-Giordania non sotto il dominio diretto dei coloni, ma è sempre sempre più corrotto, fragile e delegittimato. Oggi il piano del governo Netanyahu è quello di chiudere la partita di Gaza, radendo al suolo la città, sfollando e deportando i palestinesi per reinsediarvi definitivamente i coloni israeliani, completando parallelamente sull’altro fronte l’opera di sottomissione totale in Cis-Giordania. Difficile non capire come per i palestinesi che abitano quelle terre la partita non solo non sia mai finita, ma sia tragicamente tutta da giocare – ora più che mai.

A mo’ di conclusione

Dopo questa cavalcata, proviamo a rispondere in chiusura alla domanda con cui abbiamo aperto: “Perché parlare di tutto ciò espone rapidamente chi osa farlo ad accuse di antisemitismo ed estremismo?”. Due risposte secche: 1) La sparizione di un minimo di cultura storica, persino tra quelli che dovrebbero averla, fa sì che letteralmente media e social possano riplasmare la realtà a loro piacimento, senza sosta e a un livello di profondità inaudito. 2) Il livello di sudditanza delle nostre istituzioni, della nostra cultura, e di quasi tutti i nostri principali media, nei confronti del nostro alleato/colono americano non è non mai stato così grande, è ormai totale: ha raggiunto un livello inimmaginabile soltanto quaranta o cinquant’anni fa.

Non è passatismo, non è nostalgia di tempi non vissuti, c’è stato un tempo in cui avevamo un Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che era in grado di dire certe cose

Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele: siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati. Ma gli ebrei non sono stati perseguitati, prima di avere uno Stato, nell’Oriente dagli arabi: sono stati perseguitati in Europa, dagli europei. E finalmente poi, dopo la guerra mondiale, ebbero un territorio e una patria, e quindi anche un territorio e una patria devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in Medio Oriente

(S. Pertini, Discorso di fine anno 1981, video)

Mi perdonerà Mattarella, e quelli venuti prima di lui, ma io sento tanta nostalgia. Tutto si può dimenticare, ma è dovere della cultura e delle istituzioni, se vogliono essere credibili e non oppressive, lavorare davvero in direzione contraria a questo oblio. Dobbiamo almeno provarci. Dobbiamo ricordarci che c’è stato un tempo non lontano in cui, pur essendo al fianco del popolo ebraico e di ciò che ha patito nella storia, era lecito e più che storicamente corretto (altro che antisemitismo!) dire queste cose; che queste cose nel 1981 le diceva, senza imbarazzi, il nostro Capo dello Stato. Non possiamo fare finta di non sapere, o non sapere proprio, la storia di questo conflitto, di questo Stato, di questi popoli. Non per tifare questo o quello (i popoli non si tifano!), ma per non essere dei burattini, dei bambini, o dei topi, portati a spasso dalla nauseante melodia dei pifferai di oggi fin dentro al precipizio. Un giorno la storia di questa guerra, di questi popoli, di queste persone, potrebbe di nuovo essere la nostra: prepariamoci.

*Immagine di copertina tratta da wikipedia, crediti qui