di Michela Beltrame

Nel 1936, lungo la scia del successo di Pian della Tortilla (1935), il San Francisco News incaricò John Steinbeck di scrivere una serie di articoli che trattassero le condizioni di vita degli immigrati che si stavano trasferendo in quello stesso periodo da alcuni stati, come ad esempio l’Oklahoma e il Texas, alla California.

Siamo negli anni della Grande Depressione americana: le banche, che avevano subito una grossa crisi, avevano smesso di far credito ai contadini che coltivavano le terre.

Questo, insieme alla cosiddetta Dust Bowl (serie di tempeste di polvere che colpì le Grandi Pianure degli Stati Uniti), aveva causato il fenomeno migratorio documentato da Steinbeck.

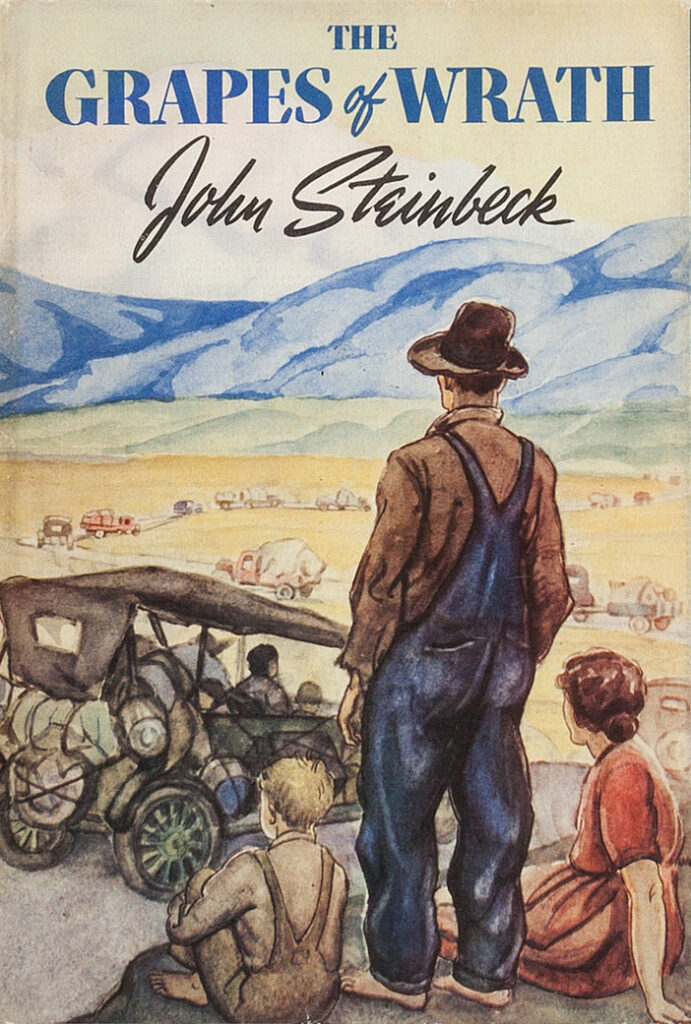

Egli decise di andare a vedere fisicamente il fenomeno che stava accadendo, e dal suo lavoro di documentazione nasceranno dei racconti brevi che usciranno nel 1938 sotto il nome di Their blood is strong. Sulla base di questi racconti nel 1939 sarà pubblicato Furore, che vincerà il premio Pulitzer nel 1940. Il titolo inglese dell’opera è Grapes of wrath (letteralmente, I frutti dell’ira) e richiama il verso di una canzone patriottica ottocentesca, The battle Hymn of the Republic.

Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord

I miei occhi hanno visto la gloria della venuta del Signore

He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored

sta calpestando la vendemmia dove è conservata l’uva dell’ira

La canzone riprende a sua volta il libro biblico dell’Apocalisse (Apocalisse 14, 19). “E l’angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò le uve nel gran tino dell’ira di Dio”. I contadini costretti a cambiare la propria vita, a lasciare la terra (dunque le speranze, i valori, la tradizione che li legavano ad essa) dopo anni di lavoro, sono pregni di quel furore che dà il titolo al testo.

E gli occhi dei poveri riflettono con la tristezza della sconfitta un crescente furore. Nei cuori degli uomini maturano i frutti del furore e s’avvicina l’epoca della vendemmia.

Nello specifico si racconta l’esodo dei Joad, famiglia di contadini, che si spostano dall’Oklahoma alla California lungo la Route 66.

La fame si inserisce tra le pieghe della ragionevolezza dell’uomo, togliendo da questo a poco a poco il senno: lui diventa cattivo, perché non si capacita come mai, dalla situazione di precedente benessere, è ora costretto a delle condizioni di disagio forzate.

Inoltre non esistono princìpi, quando tutti lottano insieme per la sopravvivenza.

Il testo dà visione di una realtà che, seppur tragica, è considerata però attraverso un punto di vista differente.

Il narratore assume due posizioni diverse. La prima è quella di un esterno, freddo, che in alcuni brevi capitoli dà una contestualizzazione storica, sociale ed economica di ciò che accade, ma come se non fosse coinvolto in quei fatti. Questo sguardo aiuta il lettore a comprendere meglio il racconto.

La seconda è invece quella dei personaggi, dal punto di vista di un narratore onnisciente: ci porta nelle vicende che li caratterizzano e ci coinvolge nelle loro emozioni.

La contrapposizione tra le due visioni mette in risalto l’umanità della seconda, che diventa anche nostra.

Vengono descritte varie dinamiche che accadono tra i personaggi, i quali a una lettura superficiale in una tale condizione di miseria perderebbero il loro valore: l’autore ci chiede invece di fare i conti con le nostre emozioni, di metterci nei panni di una madre che deve lasciare prima la propria casa, e poi i propri figli, senza sapere se e quando li potrà mai rivedere.

Sembra qui che tutti questi sentimenti, ad esempio l’affetto che regola i rapporti tra i familiari, non vengano meno neanche di fronte alla condizione di non ragionamento causata dalla fame. Sembra, in sostanza, che l’uomo non venga meno, con tutta la sua essenza, di fronte a una serie di privazioni che riescono a volte anche a privarlo della ragione.

Questo è evidente in una serie di gesti di condivisione umana sparsi lungo il testo: tutti gli uomini che stanno vivendo tale condizione sono legati da un senso di solidarietà comune perché solo attraverso essa si può convivere con la miseria.

Due figure particolarmente degne di nota sono Tom e la mamma, che sono accomunati da una frase che lei stessa pronuncia al figlio:

“C’è della gente che resta sempre sé stessa, e nient’altro”.

Tutto il racconto sembra un inno a questo, e non sembra essere un caso il fatto che esso inizi con Tom e il suo ritorno a casa dalla prigione a cercare la famiglia, e finisca con la mamma che approva un gesto di condivisione da parte di Rosa Tea, sempre in un’ottica di vicinanza umana.

I due sono i personaggi che fanno in modo che tutto accada, sostengono la famiglia, sono due punti di riferimento importanti per tutti.

La mamma è sempre indaffarata ma allo stesso tempo disponibile ad aiutare, e ad aiutare ancora. Tom è fatto della stessa pasta, schierandosi dalla parte del più debole anche se ciò non gli crea per forza un vantaggio.

I due, seppur in modo diverso, sono pronti ad affermare che non c’è alcuna vergogna ad aiutare il prossimo, ma anzi che è un compito personale che va preso seriamente, senza lamentarsi.

È solo così infatti, riconoscendo le debolezze dell’altro e avendo il fiero coraggio di aiutarlo (mettendo da parte la propria miseria) che si costruisce una società degna di tale nome.