Intervista a Rossella Fabbrichesi

di Andrea Muni

Rossella Fabbrichesi, docente associato di ermeneutica filosofica all’Università Statale di Milano, allieva di Carlo Sini, è autrice – tra le sue molte importanti pubblicazioni – del libro In comune. Dal corpo proprio al corpo comunitario. In questa raccolta di saggi si confronta in maniera interdisciplinare, appoggiandosi ad autori dalla provenienza decisamente eterogenea, con le trasformazioni storiche (e le possibili attuali rinconfigurazioni) del concetto di comunità.

La prima questione che vorrei porle è una questione che mi sta molto a cuore. È forse un po’ brutale metterla in questi termini, ma vorrei proprio iniziare la nostra conversazione chiedendole quale può essere secondo lei l’utilità pratica, spendibile nel quotidiano, di un pensiero come quello di Nietzsche? In che senso può essere “utile” la radicale inversione, tutta nietzscheana, di quello che generalmente si considera il “normale” rapporto gerarchico tra etica e politica?

L’inversione del rapporto tra etica e politica è una questione attualissima, che ci chiama – oggi più che mai – a considerare la verità come qualcosa che ci interpella quasi fisicamente, qualcosa con cui si “fa corpo”, qualcosa cioè di radicalmente differente da una verità-oggetto che può essere conosciuta (utilizzata o impartita) solo da un numero ristretto, e selezionato, di persone: specialisti, burocrati, tecnici, intellettuali.

Etica, in Nietzsche come in Foucault, è il nome dato a un preciso tipo di rapporto tra soggetto e verità: un rapporto non fondato gnoseologicamente, né epistemologicamente, che si costituisce piuttosto a livello della vita, delle relazioni e delle pratiche che producono verità.

Nel famoso aforisma 110 della Gaia scienza Nietzsche si esprime dicendo che “dobbiamo imparare a incorporare la verità. Questo è il problema. Questo è l’esperimento”. Incorporare la verità significa praticarla, metterla in opera, cioè trasformarla in un ethos, in una condotta rispondente, in una costellazione di comportamenti e abiti. E gli abiti sono sempre pubblici. Hanno cioè una ricaduta incidentale sulla politica. Quando Foucault, ponendo il problema del governo di sé e degli altri, ha commentato in particolare la Lettera Settima di Platone, credo abbia cercato di confrontarsi proprio con questo tema delicatissimo. Non si può essere adeguatamente politici, non si può governare una città, se prima non si è imparato a governare se stessi, cioè se non si è adeguatamente etici.

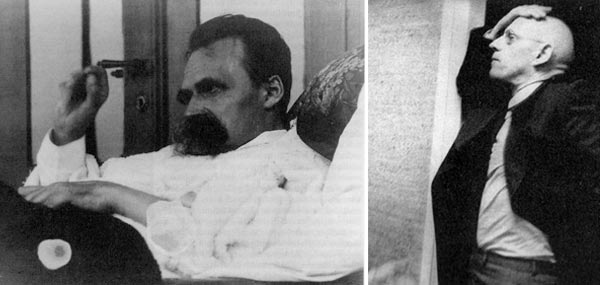

Sempre Nietzsche, nei Frammenti postumi, dice che “fare un esperimento con la verità significa fare un esperimento con la propria vita”. Per provare a rovesciare il “normale” rapporto tra etica e politica è forse allora necessario iniziare a mettere la verità, e le verità politiche, alla prova della vita vissuta proprio come se si trattasse di un esperimento (certamente vertiginoso, pericoloso e tutt’altro che disinteressato). Incorporare la verità vuol dire mettere la verità alla prova dell’etica, nella relazione e nelle forme della condotta. A questo scopo è necessario esercitarsi a mantenere una certa coerenza tra logos e bios, tra parola e azione. Questa forma in certo senso “esteriore” di coerenza, che lega la parola detta e l’azione condotta, rappresenta una via d’uscita preziosa dal facile relativismo a cui ultimamente si è – non sempre in buona fede – di relegare il pensiero di Nietzsche. Egli è giunto alle proposizioni radicali che prima dicevo affrontando con coraggio le conseguenze logiche ed etiche del proprio prospettivismo, vi è giunto mettendo in gioco la propria intera vita: “incorporare la verità” significa anche decidere quanta verità, com’egli dice, possiamo assimilare. Il suo esperimento, com’è noto, è stato dolorosissimo e alla fine fallimentare – forse perché c’era troppa verità nella sua vita. Il tema nietzscheano fondamentale comunque mi sembra essere quello per cui la verità non è qualcosa che appartiene all’ambito della conoscenza e del pensiero, ma piuttosto qualcosa di intrinseco all’ethos (cioè alla vita, all’azione, alla relazione); qualcosa da creare, da incarnare, da agire. Qualcosa che in fondo risponde alla domanda “Posso farlo?” E non “Posso saperlo?”.

Questo è molto importante. Nel suo libro se non ricordo male lei sostiene, appoggiandosi proprio a Marx e Nietzsche, che interpretare è un’operazione che non ha proprio nulla a che vedere con quello che chiameremo banalmente “crearsi un punto di vista interiore sulle cose”: interpretare – tanto nella prospettiva nietzscheana che in quella marxiana – è piuttosto già un essere e un fare. Anche se ciò spiace ai nuovi realismi – che evidentemente preferiscono aggirare la questione perché introdurrebbe una domanda imbarazzante sul desiderio che sostiene le loro “interpretazioni” – per Nietzsche interpretare non è mai qualcosa che ha a che fare col pensare, è piuttosto un modo di estrinsecare potenza; interpretare significa essere in un rapporto di potere, interpretare è sempre una forma di violenza che esercitiamo sulle cose e nei confronti degli altri, cercando di influenzarli, di affascinarli, di dominarli, di sedurli.

Questo valore pragmatico, anzi prassico, dell’interpretazione, che in effetti è davvero cruciale, e su cui lavoro nel mio libro, mi è stato fatto notare per la prima volta da uno studente proprio durante un corso. Lo studente mi chiese: “ma quest’idea dell’interpretazione come qualcosa di etico-pragmatico e non di gnoseologico non ci rimanda all’Undicesima tesi su Feuerbach di Marx (quella che dice che tradizionamente i filosofi si sono occupati di interpretare il mondo, mentre ora bisogna trasformarlo)?”. Ed in effetti è così, o per lo meno io credo sia così: se l’interpretazione non si associa ad un processo di trasformazione (esistenziale o materiale, politica o etica), essa non fa nulla, non produce nessuna comprensione, nessuna prospettiva e nessun sapere. L’interpretazione non è uno stato mentale o una prospettiva teoretica che ci dà un’idea sull’essere; l’interpretazione è azione, abito di risposta, sapere in actu. Per trasformare il mondo dobbiamo trasformare noi stessi, eppure al contempo per trasformare noi stessi dobbiamo agire nel mondo, cioè in fondo agire nelle (e con le) vite degli altri. È importante non dimenticare che Nietzsche ha effettivamente fatto naufragio nella sua vita per testimoniare, in un momento storico in cui questo doveva apparire ancora veramente inconcepibile, il proprio nuovo e sovversivo rapporto con la verità e l’interpretazione. Tornando invece all’oggi, io non posso più pensare la filosofia se non in termini di pratica, di etica, di lavoro (ergon), considerando la vita stessa come pietra di paragone (basanos, diceva il Socrate del Lachete) della verità della parola. In questo senso mi ispiro nel mio lavoro, congiuntamente, ad alcune tesi pragmatiste e alcune tesi ermeneutiche e genealogiche.

Visto che su questo tema siamo fin troppo d’accordo, vorrei provare a mescolare un po’ le carte, chiedendole ad esempio se non crede che in questo discorso sull’incorporazione della verità ci sia una doppiezza, una difficoltà, un’ambiguità troppo facilmente rimossa. Mi riferisco al fatto che incorporazione e incarnazione non sono esattamente la stessa cosa, sono come due fasi, come un dritto e un rovescio, o un passivo e un attivo, del rapporto etico con la verità. “Incorporare” (la verità) significa infatti, in fondo, interiorizzare qualcosa al punto tale da farlo diventare parte di sé, mentre “incarnare” (la verità) ci rimanda a una certa teatralità, ci rimanda cioè alla “verità” che “rappresentiamo” per (e negli) altri. La mia domanda è dunque questa: fino a che punto, penso specialmente alle pratiche della cura di sé dell’ultimo Foucault, è davvero possibile essere gli autori razionali e intenzionali delle proprie incorporazioni di verità, e poi, fino che punto è davvero progettabile e calcolabile l’effetto di verità che produciamo negli altri quando invece siamo noi a incarnare la verità che qualcun altro incorporerà (come nel caso dell’insegnamento, della genitorialità, dell’amicizia o dell’amore)?

Questo è certamente un problema da approfondire; Foucault ha cercato di risolverlo concentrandosi sul versante “attivo” dell’autopoiesi, ma è evidente che qui c’è un buco, un salto, tra la pars destruens e la pars construens della sua ricerca. Chi opera l’etopoietica? Chi lavora sul materiale del proprio Sé come se fosse un’opera d’arte? Qui c’è evidentemente un’ambiguità: il soggetto o è perennemente disposto dalle proprie pratiche, o è colui che dispone di sé, almeno parzialmente. Il dispositivo è sempre soggiogante o può essere agguantato dal soggetto e condurre a produrne la libertà? E in questo caso, non torniamo al soggetto costituente?

Infatti, la mia questione è questa, ed è una questione che credo sia molto nietzscheana: come evitare che la cura di sé finisca per essere recepita come una variante, un po’ più raffinata, di un modello di vita che in fondo è proprio quello neo-liberale? Il gioco di prestigio della governamentalità neoliberale, in fondo, non è proprio quello di lasciar credere ai soggetti che essi sono liberi di scegliere progettualmente e razionalmente il proprio stile di vita, le proprie “verità” e addirittura le forme della propria soddisfazione?

Io credo che lo sforzo titanico che Foucault ha cercato di fare, seguendo Nietzsche, sia stato quello di elaborare l’idea che sia necessario fare un esperimento, con la propria carne e con il proprio sangue, provando a mettere in questione il ruolo del soggetto e della sua costituzione. Innegabilmente Foucault credeva nella possibilità di costruire delle forme, diciamo anche artigianali, di autopoiesi e di autogoverno, egli credeva cioè nella possibilità di mettere in campo delle contro-condotte capaci di produrre una resistenza all’essere troppo governati. È in questo giunto che alcuni hanno creduto di poter o dover fraintendere l’intero pensiero foucaultiano come un pensiero sui generis neo-liberale, un pensiero cioè del “meno di governo possibile”. Un’interpretazione che personalmente non condivido. Io credo piuttosto che nel pensiero di Foucault, come in quello di Deleuze, ne vada invece di una resistenza attiva, di un antagonismo perenne che interpella gli “amici” e i concittadini ricordando di “non credere, di non fidarsi” (alla greca: memne apistein). Foucault, con l’amico Deleuze, condivideva una forma di “resistenza al presente”, all’ignoranza, alla falsa opinione, alla stupidità, al senso comune. Certamente, l’appello dell’ultimo Foucault è alla libertà, ma una libertà che è appunto resistenza, che è libertà da, e non libertà di. Poi, certo, quel che lei dice è vero, rimangono dei buchi e dei sospetti in relazione al percorso dell’ultimo Foucault, ma lo sono in rapporto ad un tema che continua e deve continuare a inquietarci: quello del soggetto, del suo spazio di autonomia, e dunque del valore della singolarità individuale. Foucault aveva iniziato a indagare in profondità il problema, prima che la morte lo interrompesse. Egli torna alla filosofia ellenistica, verso la fine della sua vita, certamente non per dire che si tratta di imitare gli stoici o i cinici, quanto piuttosto per cercare degli spunti che possano permettere di reinventare e socializzare oggi una nuova forma di vita, un differente progetto politico-esistenziale e persino pedagogico (se è ancora possibile utilizzare questa espressione nel suo senso più nobile). Cosa ne facciamo del nostro sapere? Come lo trasmettiamo? Come teniamo viva la fiamma della filosofia? Nietzsche, nel testo Sull’avvenire delle nostre scuole ci dice che “la filosofia non nasce dalla meraviglia, ma dall’orrore”, quindi stia lontano dall’insegnamento chi non è in grado di essere all’altezza della visione del terribile.

Potrebbe non essere un caso che la “politica del sapere” oggi dominante nel mondo della cultura sia esattamente inversa, quella cioè non solo di un rispetto, di un appagato ossequio e di un atteggiamento quasi fideistico nei confronti di ogni sapere pseudo-scientifico, ma addirittura quella di una squalifica inaudita di ogni atteggiamento critico nei confronti di tali saperi. Ogni minimo sospetto sul valore politico delle verità che possono fregiarsi del titolo di “scientifiche” è ormai additato apertamente da moltissimi “maestri di verità”, senza troppi fronzoli, come relativista, nichilista e qualunquista. Per quale motivo secondo lei si è consumata una simile svolta nella cultura?

Questo è un problema sì, un problema reale della nostra società e dei rapporti di potere che la innervano; un problema che al contempo chiama in causa (e parzialmente anche all’autocritica) il ruolo e la funzione del pensiero critico-genealogico. Perché, insisto su questo, o il pensiero critico si trasforma in una postura etica – e dunque accetta di confrontarsi con i temi della politica e della pedagogia o, meglio, della psicagogia – o esso rimane uno sterile esercizio teoretico. Lo dice benissimo Foucault nello scritto del ‘84 dedicato a Kant: la critica deve divenire etica per essere produttiva. Il che significa: non solo con l’uso apofantico/descrittivo delle parole, ma piuttosto con le azioni e gli insegnamenti, mostreremo che la via della scienza e dell’analisi, del test e dell’argomentazione logica è una via diversa, inassimilabile, a quella della filosofia, cioè della “creazione di concetti” e della problematizzazione, dell’esperimento con la verità e della forma di vita. Non che la nostra sia più pura o migliore, ma si riconosca che si tratta di due vie, e di due rapporti con la verità, differenti: lasciamo che ognuna metta alla prova la propria verità.

In questo senso la pratica genealogica, sia nietzscheana che foucaultiana, rappresenta certamente uno strumento prezioso, e un’ispirazione inesauribile, per esercitarsi a produrre la trasformazione etica di cui lei parla. Il pensiero cosiddetto critico, negli ultimi decenni, non è stato sempre capace di spingere davvero fin nella carne e nel sangue la propria differente forma di rapporto con la verità. A questo proposito vorrei chiederle, proprio riguardo alla genealogia e alla critica intese da un punto di vista etico, se non crede che sia necessario – affinché la critica divenga veramente etica – confrontarsi con l’inaggirabile sofferenza, e in un certo senso col neanche troppo latente masochismo, che sono impliciti nel desiderio e nella volontà di fare davvero della critica uno stile di vita. Perché in fondo, diciamocelo, a essere critici non si sta poi così bene. Chi (o cosa) ce lo fa fare di essere “critici” (e quindi anche autocritici)? Perché qualcuno, una persona qualunque, dovrebbe desiderare nella sua vita quotidiana di convivere con questa sorta di autoaggressione permanente, per di più sapendo benissimo che – Nietzsche ce lo insegna – essa non pare affatto promettere grande serenità né un futuro particolarmente radioso. Sono semi-ironico, eppure me lo chiedo, e le chiedo, davvero, perché si dovrebbe voler vivere così, come Nietzsche, incarnando la verità e rinunciando a ogni precostituito appiglio identitario?

Tornerei, per risponderle, sulla questione della pedagogia. Quando Foucault riprende la Settima lettera di Platone si chiede da dove nasca la synousia ta pragmata, da dove nasca cioè il desiderio di stare insieme in relazione alle cose stesse che vengono indagate. Il problema che sta alla base del piacere (o del dispiacere) che concerne la critica è legato a doppio filo col tipo di lavoro che si fa insieme per produrre una verità: è una questione di complicità e di impegno nell’ergon, di amicizia e di parrhesia nell’esposizione del pragma. Nietzsche diceva che è necessario esercitare la crudeltà della conoscenza, in riferimento alla cosa stessa, to pragma auto, per andare a fondo delle questioni, ma in un certo senso è necessario esercitarla anche su se stessi, e persino sugli “amici”, per obbligarli – ed obbligarci – ad essere parrhesiastici.

“Come si può fare filosofia in modo diverso?”, mi chiedo. Perché abbiamo scelto di fare filosofia se non accettiamo di prenderci cura anche dell’orrore, di accettare la vertigine del thauma? Se non accettiamo di pagare questo prezzo rimaniamo “operai” della filosofia (parola di Nietzsche).

Deleuze a sua volta diceva che noi viviamo accucciati sotto ombrelli concettuali che ci proteggono dal caos, e che il filosofo ha proprio la funzione, ogni tanto, di aprire una breccia per far passare una brezza caotica velocissima. Io credo davvero che l’odierno compito del docente di filosofia, nietzscheanamente, sia quello di insegnare a sostenere lo sguardo sulla velocità infinita di queste formazioni caotiche, cercando però anche di proteggersi un po’ con l’ombrello intessuto di quei concetti che transitano dai grandi filosofi al senso comune, e della cui consistenza siamo grati.

La sua domanda ha in effetti un senso: abbiamo parlato di sperimentare la verità, ma fino a che punto siamo disposti veramente a rischiare la fine di Nietzsche? Sperimentare sì, ma non fino all’esito di abbracciare i cavalli… Nietzsche ha fatto della sua vita “una vita”, come dice Deleuze. Che ci interpella tutti. Ci ha lasciato quel che ci ha lasciato, cioè qualcosa di unico e irripetibile nella storia del pensiero occidentale, ma ha pagato un prezzo enorme. Forse, per tornare a noi e all’oggi, quel che potremmo fare potrebbe essere esercitarci a pagare, con costanza, prezzi minori. Nel nostro piccolo, come insegnanti, ad esempio, potremmo farlo orientando il nostro insegnamento in modo tale che esso possa produrre etopoieticamente uomini nuovi (non solo uomini con saperi nuovi). Oggi si vedono molti docenti, magari preparatissimi, che sono dei modelli di esistenza e di educazione molto poveri, personaggi che magari convincono “dimostrativamente” o scolasticamente, ma che non sono assolutamente in grado di movimentare e sedurre le coscienze, e che non lo sono proprio perché il sapere che incarnano e “rappresentano” per i giovani rimane qualcosa di separato dalla loro persona, rimane un puro contenuto teorico.

La questione della seduzione è importante, la pedagogia infatti è anche seduzione. Non si può insegnare niente a nessuno se prima non si è stati capaci di creare lo spazio necessario affinché l’altro desideri sapere qualcosa da noi. La pedagogia, concepita in un senso nietzscheano e foucaultiano, è una lotta, una tattica, una seduzione, un rapporto reversibile, in cui la posta in gioco è un certo rapporto con il sapere, e non la sua semplice trasmissione in stile “bonifico bancario”.

Si, mi viene in mente il Simposio, dove Socrate è lo psicagogo (e, con la maschera di Diotima, il mistagogo), ma al contempo è anche l’uomo erotico e demonico la cui vita affascina. Platone infatti da un certo punto del Simposio – l’apparizione di Alcibiade sulla scena – passa brutalmente dalla teoria alla pratica erotica, dalla visione dell’amore alla pratica dell’amore, con tutte le annesse scabrosità di questo salto nel reale. L’eros è certamente uno degli elementi che permettono alla filosofia di incarnarsi nella prassi e di mettere alla prova un buon numero di presunte “verità”.

A proposito di seduzione, lei nel suo libro ricorda un aspetto della Genealogia della morale di Nietzsche che personalmente ho trovato sempre sconvolgente; lei mette in evidenza il fatto che nella Genealogia gli schiavi trionfano proprio perché sono più deboli; essi seducono paradossalmente i forti amando, godendo e vivendo in maniera incarnata la loro “altra verità”. Trovo questo passaggio importantissimo da un punto di vista strategico e politico per quel che riguarda l’oggi. Chi oggi non si soddisfa secondo le regole dominanti, infatti, non è affatto un erede degli antichi signori della Genealogia, ma è piuttosto in una posizione paradossalmente omologa a quella dell’uomo del ressentiment. I dominati, grazie al rovesciamento del ressentiment, diventano capaci di plasmare la loro peculiare volontà di potenza, una volontà ancora più ferrea di quella dei loro padroni, anche questo ci insegna Nietzsche, a denti stretti, nella Genealogia.

Si, Nietzsche parla sprezzantemente di quest’uomo debole, infrollito, svirilizzato, che si inventa una coscienza per ri-orientare gli impulsi troppo forti, ma al contempo ci dice anche che è proprio in quel momento che egli diventa interessante. C’è in effetti una forza dei deboli, è quello che anche Ferraris – se non ricordo male – sottolinea con forza nella sua riflessione su Nietzsche, cioè il fatto che in fondo se gli agathoi sono spariti dalla circolazione deve esserci pur stato un motivo.

E Nietzsche aveva forse orrore di questo motivo…

Sì, se pensiamo di nuovo a quando nella Genealogia Nietzsche parla dell’animale capace di fare promesse, e a quanta capacità di interiorizzazione, di memorizzazione, a quanto esercizio una tale disposizione richieda, ci accorgiamo che essa è davvero una forma di potenza, radicalmente opposta, ma certo ancora più efficace di quella degli agathoi, dei bennati, dei signori. In ogni caso credo che oggi la questione della coscienza sia in declino, l’interesse della filosofia per l’esteriorità e per il fuori è vieppiù crescente, la coscienza come tema precipuo d’analisi per la riflessione filosofica sta incontrando il proprio tramonto, così come lo incontra nelle pratiche della comunicazione globale e sociale.

Eppure forse per la coscienza, e per il soggetto che implicitamente le si suppone, vale forse la stessa vecchia storia che si racconta sul diavolo, cioè che il suo più grande tranello è stato quello di far credere all’uomo che non esiste. Come ricostruire un’esperienza della soggettività davvero rifondata a partire dall’alterità, dalla relazione e dalla vita, e non più dal mitico atto fondatore di un soggetto costituente?

Dobbiamo fare un passo di lato per non essere accecati dalla luce fortissima che ancora emana dalla visione di una coscienza ponente-costituente. E imparare a vedere altri aspetti. Ad esempio, nel mio libro ho cercato di mostrare come Nietzsche avesse una sua attenzione alla comunità, pur intesa in maniera molto aristocratica. Egli pensava a una forma di super umanità, con un riferimento al “comune” differente dalla semplice idea di totalità. Nietzsche ha anticipato tante considerazioni sulla comunità, intesa non come somma aritmetica ma – come diceva Calvino – come “ciò che è dato a ciascuno come esclusivamente suo”. E rinviare alla comunità significa rinviare alle pratiche che “fanno comunità”, pratiche di cui il meno che si possa dire è che non abbisognano di alcun radicamento soggettivista o coscienzialista per esistere.

In effetti in Nietzsche c’è un riferimento esplicito al valore dell’amicizia, mi viene in mente Derrida in Politiche dell’amicizia quando riprende la frase, attribuita ad Aristotele, “o amici miei, non ci sono amici”, rovesciandola poi nella frase nietzscheana, contenuta in Umano, troppo umano, “o nemici, non ci sono nemici”. Una politica dell’amicizia fuori dalla logica della fratellanza, una comunità di parzialità. Potrebbe essere questa, in un certo senso, la comunità di Nietzsche?

Si, questo si radica già nel suo studio dei greci, del koina ta ton philon, siano comuni le cose agli amici. Prima ancora di vagliare i contenuti del sapere dobbiamo impegnarci ad essere amici, dobbiamo cioè impegnarci a star insieme, in synousia, sulle questioni aperte del sapere; questo è il primo livello – già profondamente politico – da cui dovremmo partire. Prima del ragionare corretto c’è il piano etico-politico: siamo amici nel vero, e non del vero. Naturalmente, questa amicizia è anche una forma di agonismo. Ogni amico è anche un rivale.

Porre la complicità e la socialità degli “amici” come ciò che causa un sapere e/o una verità mi ha fatto di nuovo pensare a Marx, al Marx dei Manoscritti economico-filosofici in particolare, e precisamente alla frase in cui dice che i lavoratori non si riuniscono soltanto per portare avanti le loro lotte sindacali, ma che il riunirsi è per loro uno scopo primario, uno scopo di per sé, un desiderio già in atto a partire dal quale si creano una coscienza di classe, una verità rivoluzionaria e una comune lotta politica.

Certamente.

Un’ultima questione: alla fine del suo libro lei approfondisce il rapporto Nietzsche-Darwin e sostiene che Darwin, a suo modo, ha fatto quella che si può chiamare una genealogia delle accidentali deviazioni genetiche che hanno prodotto l’evoluzione delle specie. Appoggiandosi poi a Wright, allievo di Darwin, lei sostiene che la coscienza – essendo a suo modo un prodotto dell’evoluzione – è un “organo” destinato ad essere a sua volta superato, o per lo meno destinato a tutt’altra funzione.

C’è dunque una speranza, per tutti quegli “errori evolutivi” che sono i soggetti che non si riconoscono più (o che non si sono mai riconosciuti) nella soggettività neo-liberale, di potersi scoprire – proprio nel loro essere errori, inciampi o deviazioni – il germoglio di una nuova esperienza della soggettività e della comunità? Mi viene in mente Nietzsche quando nella Seconda inattuale dice, parlando delle nature genuinamente storiche, “ciò che li spinge incessantemente avanti non sta nel desiderio di portare alla tomba la propria generazione, ma nel fondarne una nuova: e se essi nascono come frutti tardivi – c’è un modo di vivere per farlo dimenticare – le generazioni successive li riconosceranno solo come primogeniti”.

È una bellissima citazione. Il rapporto col darwinismo riguarda la possibilità di ricondurre a nuovi usi vecchie funzioni, come ad esempio quella esercitata dalla coscienza. Su questo punto, come lei ricordava, lavora Chauncey Wright, sulla base delle stesse intuizioni darwiniane. È in questa direzione che i due volevano procedere, se poi gli eventi non avessero interrotto il loro lavoro. Che in questo campo va assolutamente condotto avanti. Ci deve essere, inoltre – sono d’accordo con lei – la possibilità di un riuso ‘politico’ del darwinismo che non si areni nelle secche del darwinismo sociale o del neoliberismo. Su questo sono impegnata a lavorare nel futuro.

Per concludere prolungando la sua metafora politico-biologica, le risponderei che in effetti la speranza di ogni pensiero minoritario è quella di sopravvivere in modo carsico e di riemergere trasformato anche dopo secoli o decenni. A questo proposito Gould, in biologia, parla di exaptation, cioè di riconversioni adattive di certi organi, riconversioni che possono esistere anche nella cultura e non solo in natura. Un’ala di uccello non è sempre stata un’ala, e non è sempre servita per volare: prima era qualcosa altro, un organo che assolveva ad altre funzioni, e solo quando queste sono cessate quest’organo ha iniziato ad evolversi per altri fini, come quello del volo ad esempio. Potremmo pensare la stessa cosa – a livello culturale – della parrhesia cinica o di qualsiasi altro movimento di antagonismo al potere. Rileggere Darwin aggirando il neo-darwinismo è un’operazione che ritengo importante, e che ci consegna il padre dell’evoluzionismo inaspettatamente molto vicino al pensiero nietzscheano (come già Gould aveva notato). D’altronde, per entrambi in questione era la genealogia.