di Luca Paci

LP: Mi colpisce, non so ancora dire se del tutto negativamente, l’insensibilità che la gente va maturando, affinando, a proposito del mondo che la circonda. È come se, dal cambiamento climatico alle disugualianze, dal razzismo alla violenza sulle donne, la maggior parte della gente riuscisse a vivere come in una sorta di autoisolamento, di insensibile indifferenza…

PDV: C’è un film che può essere catalogato come un fantasy o un horror, anche se in realtà la struttura di fondo è quella di una classica indagine genealogica alla Edipo, per intenderci. Un film franco-spagnolo, diretto da Juan Carlos Medina e che s’intitola Insensibles… secondo me illustra meglio di qualsiasi altra cosa la condizione esistenziale in cui ci troviamo (non da oggi).

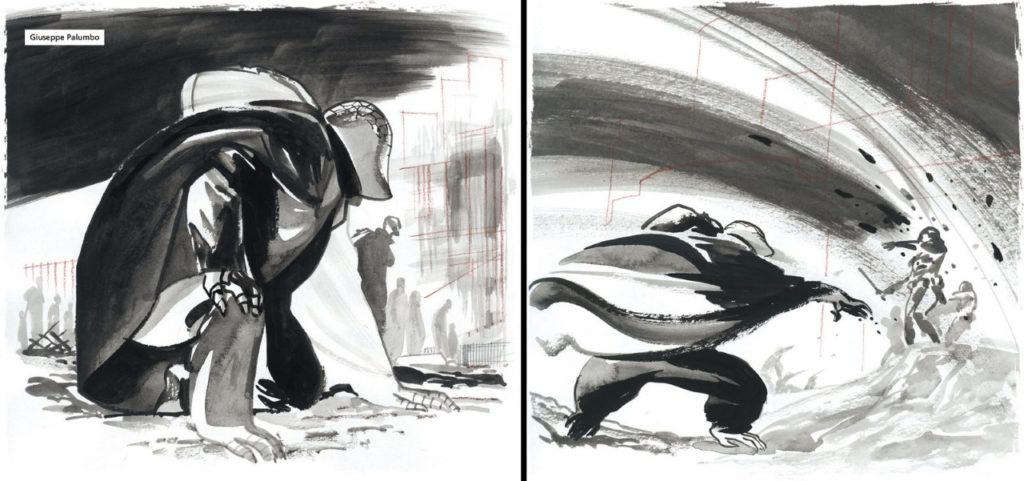

In un villaggio spagnolo del primo dopoguerra scoppia all’improvviso una misteriosa epidemia: i bambini nascono insensibili al dolore. Puoi immaginare il tipo di giochi… Allora, per intervenire rispetto al classico “pericolosi per sé e per gli altri”, i bambini sono messi in un istituto, una specie di ospedale che somiglia molto a un manicomio. Il primo aspetto interessante del film è il contrasto tra l’immobilismo della situazione in cui crescono i bambini, congelati all’interno di quel microcosmo senza storia, e la grande storia che si agita intorno a loro e che fa puntualmente irruzione nelle loro vite. Scoppia infatti la guerra civile in Spagna e nell’ospedale sbarcano prima le truppe repubblicane, e poi i fascisti di Franco i quali, nel corso degli anni, lo trasformeranno in un luogo segreto dove rinchiudere e interrogare gli oppositori del regime. La prima riflessione che il film suggerisce è questa: il fascismo non è inevitabile – infatti, come nel 1936 in Spagna, puoi opporti, lottare; tuttavia il fascismo è come un vento che a un certo punto si solleva e che, quando si è sollevato, non puoi impedire che t’investa, che ti scuota. Nel senso che, quando il fascismo monta nella società, si apre una vertenza, sia a livello soggettivo sia a livello collettivo, che obbliga a rimettersi in discussione, a partecipare a una scommessa che può essere anche mortale, ma che comunque è decisiva. Qui la dimensione pulsionale – intendendo tutto ciò che ha che fare con il corpo: impulsi, sensazioni, affetti, emozioni – diventa una posta in gioco, e bisogna avere probabilmente la prontezza di giocarsi la partita anche su questo piano, se si vuole avere qualche chance di resistere, insomma di giocarsi la partita fino in fondo.

Mi sembra emblematico l’esempio offerto da uno dei ragazzi insensibili rinchiusi nell’ospedale – forse il più spietatamente capace di tutti, ma anche, paradossalmente, il più sensibile di tutti, il più pronto a donarsi. Questo ragazzo è come un funambolo sospeso sul filo della storia, in equilibrio precario. Nulla permette di stabilire in partenza da che lato della fune potrà cadere. Di certo la sua condizione di malato e di recluso ne fa un infame, un uomo indegno della memoria degli uomini come direbbe Foucault, un uomo talpa. Tuttavia quest’uomo talpa, che è un fascio di pulsioni, di tendenze contraddittorie, potrebbe diventare due cose completamente diverse. È un indecidibile, un ricettacolo informe di possibilità. Solo per un tragico evento personale, che lo segnerà indelebilmente, il ragazzo insensibile-ipersensibile diventerà la più terribile macchina da tortura del regime fascista. Insomma, alla fine cade dall’altra parte.

Ma mi chiedo, se mi permetti l’analogia con il film, gli “insensibili” non siamo forse proprio noi? La frattura degli anni 70-80 – con l’avvento del neoliberalismo, la mutazione antropologica di cui parlava Pasolini ecc. –, ebbene, questo cataclisma epocale non ha prodotto forse una generazione di insensibili? Insensibili non in assoluto, ma rispetto ai canoni novecenteschi, a tutta quella tradizione ideologico-politica che era confluita, riaccendendosi, negli anni 60-70?

Non voglio fare del disfattismo, questa generazione insensibile è infatti anche un ricettacolo informe di possibili. Siamo tutti come il protagonista del film, sferzato dal vento della storia, tutti possiamo, in qualsiasi momento, cadere da un lato o dall’altro. Allora, riflettendo ancora sulla base del film, che cosa facciamo di questa generazione ideologicamente insensibile, e di tutte quelle che con ogni probabilità seguiranno? Le lasciamo oscillare senza intervenire? Tiriamo dritto per la nostra strada, magari perché non sappiamo o non vogliamo metterci in sintonia con le altre dimensioni cui invece questa generazione potrebbe essere invece sensibile o persino ipersensibile? Perché riteniamo che queste altre dimensioni e sensibilità, specialmente quando sono “basse” o “popolari”, non siano degne di considerazione?

LP: Una cosa per cui le giovani generazioni sono tutt’altro che insensibili è il tema della precarietà, lavorativa ed esistenziale… Lumpenproletariat, in tedesco “proletariato straccione”, è un’espressione coniata da Marx che comunemente è tradotta con “sottoproletariato”, e sta a indicare il ceto infimo urbano, formato di elementi economicamente e socialmente instabili a causa della disoccupazione o della sottoccupazione. Nel 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, Marx lo descrive come “la massa confusa, decomposta, fluttuante, che i francesi chiamano la bohème”. Una descrizione che, ormai, praticamente si attaglia a buona parte delle persone comuni sotto i cinquanta, non trovi?

PDV: Già, il lavoratore precario è il nuovo lumpen diffuso e trasversale, che si trova in bilico, e può cadere da una parte o dall’altra come il ragazzo del film. La precarietà può essere, infatti, il più grande ricettacolo di passioni tristi, cioè di risentimento e spirito di vendetta, ma può essere anche, e al tempo stesso, il più potente ricettacolo di gioiose macchine anti-sistema. Ma la sinistra dirigenziale si è guardata bene dal dirlo e soprattutto dal lasciarci liberi di pensarlo e socializzarlo. Errore gravissimo, secondo me, e responsabilità storica enorme. Che i lumpen siano solo e sempre manodopera fascista è un giudizio per così dire atavico della tradizione comunista. Ma pure ammettendo che tale giudizio abbia potuto avere un senso, la domanda è questa: oggi possiamo permettercelo? Visto che siamo tutti in qualche misura dei lumpen o che, per lo meno, c’è qualcosa del lumpen in ciascuno di noi?

Credo sia giunto il momento decisivo per politicizzare questo spazio sociale informe, facendovi passare nuove linee, nuovi tagli, e quindi nuove scommesse radicali. Le scommesse da cui potrebbe nascere un uomo un po’ diverso da quello di oggi. Che si fa con gli insensibili? Come politicizziamo il nuovo lumpen? Come lo strappiamo alla seduzione fascista? Come lo contro-seduciamo?

LP: Hai accennato prima a una forza di trasformazione e alla sua relazione con un certo desiderio di sapere, con una pulsione a fare qualcosa di diverso, di inedito a livello politico e culturale. Perché questo ruolo “propulsivo” non sembra più appartenere ad alcuna forza di sinistra?

PDV: Mi sembra che la sinistra dirigenziale, negli ultimi decenni, abbia sostanzialmente svolto un’azione depulsionalizzante. Ti faccio un esempio concreto a partire da un mondo specifico che conosco da vicino: quello della salute mentale, nata dall’esperienza trasformatrice di Franco Basaglia e culminata nella legge 180 del 1978 che ha abolito i manicomi. Ebbene, ormai da 40 anni, qual è il discorso ufficiale della classe dirigente che si pone in continuità con Basaglia, che pretende di essere l’erede di Basaglia? Non si fa altro che parlare di “buone pratiche” e, d’altra parte, si continua a stigmatizzare l’“intellettualismo” come grande nemico di una vera prassi militante… Ok, certo, tutto giustissimo… ma allora capisci perché oggi, in Italia, una delle accuse più diffuse nei confronti delle persone di sinistra, oltre a radical chic, sia buonista! Cioè bisogna avere il coraggio di dire che c’è un fondo di verità in queste accuse. Anche se non è affatto la stessa verità che intendono oggi veicolare quelli che lanciano tali accuse. Anzi, la domanda che dovremmo porci è la seguente: c’è una serie di critiche che in tutti questi anni avrebbe potuto essere mossa alla sinistra istituzionale o ufficiale – una visione elitista dell’uomo, un radicalismo da salotti buoni e da mainstream, la pretesa di essere i paladini del buono e del giusto solo perché portatori di ideali ritenuti buoni e giusti pur facendo spesso le stesse cose dei cattivacci di destra –; ebbene, dobbiamo chiederci perché tutte queste critiche, che sarebbero potute arrivare da sinistra, non hanno potuto esprimersi o essere ascoltate. Perché si è lasciato invece che diventassero dei cavalli di battaglia di destra? Un po’ come le critiche dei movimenti no-global o altermondialisti sono state ignorate e represse (G8 di Genova), mentre oggi sono il cavallo di battaglia dei cosiddetti “sovranisti”? Ecco un altro problema. O forse l’altra faccia dello stesso problema. Per tornare alla salute mentale, vedi, secondo me il buonismo delle pratiche è direttamente legato all’antintellettualismo, e significa sostanzialmente: “fate quello che dovete fare, applicate quello che dovete applicare, cioè fidatevi dei vostri dirigenti, e mettete da parte le vostre pulsioni di sapere, di qualsiasi tipo esse siano”. Ma ci rendiamo conto dell’aridità, dell’ottusità paternalistica di questa implicita esortazione? Dell’automutilazione, del suicidio culturale perpetrato per decenni? La pulsione, anche pericolosa, anche autodistruttiva, di sapere è una delle più potenti e inestirpabili pulsioni dell’Occidente, da Edipo a Faust, e al di là del bene e del male. In secondo luogo, io credo che non si capisce Basaglia, se non si tiene conto della violenta pulsione di sapere, di matrice filosofica fenomenologica, che è alla base di tutto il suo percorso – io l’ho definito appunto “un’avventura faustiana del sapere”, e con Action30 abbiamo realizzato, a Bruxelles, uno spettacolo intitolato Constellation 1961, dove il personaggio storico di Basaglia a un certo punto si fonde con quello mitico e letterario di Faust.

Rispetto a questa pulsionalità, a questo desiderio di sapere, il fronte positivista ha invece compiuto una poderosa operazione di aggiornamento: pensiamo alle neuroscienze, alla neurofarmacologia, al DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) che dopo la terza edizione, in barba a ogni logica e a ogni evidenza, ha finito per essere letto e usato come un manuale di psicopatologia, fino a diventare la bibbia mondiale della psichiatria. Da cosa credi che siano sedotti oggi gli studenti e gli specializzandi? Dalle buone pratiche, o da quei discorsi che intercettano la loro pulsione di sapere?

LP: Dunque, se interpreto bene ciò che dici, il problema politico vero è come valorizzare questa zona pulsionale nella prassi, evitando che venga monopolizzata (forse meglio: fagocitata) dalla politica e dalle seduzioni neoliberali e autoimprenditoriali (come avviene ora) …

PDV: Ho l’impressione che oggi ce ne andiamo in giro come sonnambuli, senza sapere bene dove infilare la spina delle pulsioni. Anche perché spesso le nostre pulsioni sono spine già inserite: sono ciò che ci fa funzionare all’interno della macchina sociale e produttiva, che ci mette al servizio di tutto il repertorio delle performance stabilite. La follia, lo scatenamento pulsionale è stato privatizzato e messo al lavoro: pensiamo ancora al berlusconismo, o al Lupo di Wall Street, che è un ritratto esagerato, un po’ grottesco, una caricatura, se vuoi, di una tendenza molto più generale e diffusa, antropologica appunto – l’uomo nuovo neoliberale. Più lasciamo le nostre pulsioni libere di scatenarsi, e più diventiamo obbedienti, più ci assoggettiamo alla macchina capitalista, più diventiamo ingranaggi di questa macchina. Pensiamo ancora alle “comunità terapeutiche” di alcuni romanzi di JG Ballard come Cocaine Nights e Super-Cannes: una società addormentata nel suo sogno di perfezione, attraversata da cronici flussi di depressione, si cura autoiniettandosi piccole dosi di “follia”, cioè di violenza gratuita di stampo razzista e fascista; in questo modo si ripulsionalizza, si risveglia, si rigenera e la macchina può riprendere a funzionare, a essere performante sia sul piano biologico sia su quello economico, produttivo (in tal senso la domanda che oggi dovremmo porci è se esiste un modo di pulsionalizzarsi che non sia quello fascista, paranoico-fascista, sadico). Insomma, c’è un Faust molto anti-faustiano che se ne va in giro per il mondo. Perché Faust, parlo del Faust di Goethe, è al contrario l’incarnazione letteraria non solo della pulsione di sapere, ma anche di uno scatenamento pulsionale – il patto col diavolo – che diventa una leva per operare quelle rischiose trasformazioni personali che sono necessarie per avere accesso alla “verità”. Per non parlare del fatto che il Faust di Goethe, lo ricordano Deleuze e Guattari nel loro libro su Kafka, è stato eletto a un certo punto a modello del movimento operaio, in opposizione al personaggio di Gregor Samsa delle Metamorfosi, considerato invece come espressione dell’individualismo borghese. Insomma, Faust come specchio del soggetto rivoluzionario che avanza nella storia al prezzo di violenze e terrori. Basti pensare ai cosacchi descritti da Babel’ nell’Armata a cavallo, questa specie di mille e una notte del terrore e della ferocia… C’è quindi tutto un mondo che oggi fa la pubblicità a una follia come fattore d’integrazione nella macchina capitalista e d’incremento esponenziale delle performance sociali. Una follia manageriale, caratteristica dell’antropologia neoliberale, e che consisterebbe in fondo nell’incorporare l’idea che il vero manager è chi sa gestire tutto, a partire dalla propria stessa follia. Perché è la follia, come ha ben capito JG Ballard, che alla fine fa andare a regime la macchina produttiva, superando, sanando tutte le piccole o grandi défaillance individuali. Insomma, essere buoni manager, cioè essere pienamente umani, significa oggi soprattutto saper usare la propria follia per essere più normali e più performanti.

LP: Sì, ma come si risponde allora a questa massiccia operazione di seduzione, quali sono i contromovimenti, le alternative pratiche, reali?

PDV: Per fare in modo che la società senta di nuovo la follia come un suo problema, non residuale ma centrale – e come l’esperienza di Basaglia insegna – dovremmo lanciare una grande campagna di contro-seduzione. Cosa facciamo invece? Certo, parlare di “rivoluzione basagliana” sembra diventata una prassi comune, ma poi, di fatto, quando si parla di follia, il bon ton vuole che non ci si spinga mai troppo in là, che si resti all’interno del cerchio delle buone pratiche: “perché, attenzione, la follia è sofferenza, non c’è nulla di romantico nella follia, mica facciamo un elogio della follia noi, soprattutto non confondeteci con l’antipsichiatria, eh!”. Cioè capisci? Il buonismo… Parli di rivoluzione come se bevessi il caffè al mattino, e poi la tua prima preoccupazione è sigillare porte e finestre perché non entrino in casa gli spifferi puzzolenti dell’antipsichiatria. Ma anche qui, l’antipsichiatria è tutta una cultura, e buttare il bambino con l’acqua sporca è stata un’altra automutilazione, un altro suicidio. In questa cultura c’è per es. il surrealismo, che considerava la follia come una sorta di servizio pubblico, che riteneva che senza follia non ci fosse la possibilità d’incontrarsi su un piano più largo e quindi di costruire un legame sociale più qualificato e una cultura più viva. Basaglia faceva spesso riferimento al surrealismo, per non dire che fu anche, o forse prima di tutto, surrealista. E poi c’è l’Anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia: uno dei libri più attuali che ci siano, pur essendo uscito nel 1972, e quindi uno di quei libri che sarebbe più utile riprendere oggi. Poi ovviamente resta sempre da capire come si fa il patto con il diavolo, cioè come si lavora con e sulle pulsioni, sia a livello soggettivo sia a livello collettivo. Un altro campo da dividere, un altro capello da spaccare in quattro, forse il capello decisivo. Ma il fatto che ci sia un capello da spaccare, con tutti i problemi, con tutto il lavoro e i conflitti che questo comporta, non è certo una buona ragione per far finta che il capello non esista. Che poi alla fine è quello che una certa “intellighentija di sinistra” si ostina fare. Credere e farci credere che certi problemi non esistono. Una politica dello struzzo che purtroppo ha già dato i suoi frutti amari…

LP: La tua è una spietata analisi che pone più o meno implicitamente una serie di interrogativi sull’orientamento che la politica di sinistra (o sinistra politica se preferisci) ha preso e può prendere. Ma che cosa significa essere di sinistra per te?

PDV: Come ti dicevo, per me essere di sinistra significa oggi soprattutto stare dentro delle dinamiche di trasformazione. Significa rischiare di mettere in gioco la propria identità, sia sul piano personale sia sul piano collettivo, per aprirsi al possibile, per sperimentare la possibilità di un mondo più largo ed eterogeneo. Poi, ovviamente, siccome non mi situo all’interno di una visione dirigenziale, per me fare politica significa sfruttare ogni occasione per condividere cultura. Più precisamente per creare e condividere quello che oggi chiamo “abicì culturali”. Questa formula è mutuata da Brecht il quale a un certo punto fa un’operazione molto interessante, e secondo me molto attuale. Costretto all’esilio, dopo l’arrivo al potere di Hitler, si rende conto che il flusso torrenziale attraverso i cui i media – stampa, cinegiornali ecc. – presentano la guerra, è un frullatore che finisce solo per produrre abitudine e consenso. Come fare a riconnettersi con la tragica realtà della guerra interrogandosi e riflettendo su quello che accade? Ebbene, Brecht escogita questo sistema, che è come una personale strategia di sopravvivenza o di resistenza critico-poetica e poetico-politica: comincia a ritagliare i giornali, spesso mantenendo le didascalie originarie delle immagini, e poi vi aggiunge una breve composizione poetica, un epigramma, incollandola sulla stessa pagina. Nasce così la serie dei fotoepigrammi, che sarà poi raccolta nel libro L’abicì della guerra. Ci sono, infatti, due aspetti legati all’idea di abicì da tenere presente. Impostare un’azione culturale come un abicì significa in primo luogo che non puoi dare nulla per scontato, che non puoi presupporre nessuna evidenza. Questo vale rispetto alla cosiddetta realtà, come nel caso di Brecht, ma forse oggi vale ancora di più: in un mondo che tende a trasformare strutturalmente la realtà in reality – in spettacolo della realtà –, non possiamo mai dare per scontata la realtà stessa. Le connessioni non sono un mero dato di fatto, bensì il problema e la posta in gioco. Abicì della realtà significa che il rapporto con il mondo, con noi stessi e con gli altri, va ogni volta riconquistato, ricostruito dalla base. Cioè, in primo luogo, riattivando la capacità e il desiderio di porsi domande, elettrizzando il pensiero, creando nuove mappe sinaptiche. Da qui l’idea di antifascismo cognitivo, che probabilmente oggi non può essere separata dall’altro aspetto fondamentale di una pratica antifascista, e cioè il lavoro quotidiano sul legame sociale. Un esempio concreto: invece di limitarsi a sciorinare dati e ragionamenti sul problema dei migranti, cercando di convincere la gente che non c’è bisogno di essere allarmisti, che anzi i migranti sono e saranno una risorsa per il nostro paese ecc., forse bisognerebbe, da un lato cominciare a riattivare le nostre capacità cognitive di base, quelle che ci consentono di connetterci in modo interrogativo, riflessivo e critico con la realtà, dall’altro moltiplicare le occasioni d’incontro e di condivisione culturale con i migranti. Altrimenti tutti i dati e i ragionamenti saranno sempre come delle lampadine scollegate dalla presa di corrente. Insomma c’è tutto un lavoro “sotto-soglia” da fare. Questo è un po’ il senso di prendere sul serio la catastrofe, puntando i piedi in ciò che resta, camminando tra frammenti culturali molteplici e dispersi, cercando di praticare una gaia scienza delle rovine.

LP: Un’operazione di bricolage politico-culturale, uno smontaggio e rimontaggio permanenti della realtà, per provare a rilanciare una pulsione sociale che sembra ormai spenta, o peggio aggregante solo sulla base dell’odio e dell’insensibilità…

PDV: Sì, ma ricordi appunto quello che dicevamo a proposito delle pulsioni? Ecco, se vogliamo trasformare la realtà, il patto con il diavolo è probabilmente inevitabile. Ma poi bisogna andare a spaccare il capello, ossia vedere come ci orientiamo in questo patto, che cosa effettivamente investiamo con le nostre pulsioni. E qui tutto potrebbe dividersi. Di nuovo e in modo decisivo. Perché con le nostre pulsioni possiamo investire i grandi blocchi mitologici, le grandi narrazioni epiche – pensiamo all’epica della rivoluzione, all’epica dell’emancipazione, con i relativi vessilli e monumenti. Oppure possiamo investire pezzi, frammenti molteplici ed eterogenei, giocando come bambini a smontare e a rimontare il mondo. Come “trasmettiamo” oggi una cultura diversa da quella imperante? Come gettiamo ponti tra le generazioni? Usando monumenti o frammenti? Proponendo epiche o giochi da bambini? Non è una biforcazione da poco. Per trasformare la realtà possiamo impegnarci a riattivare vecchie mitologie o a inventarne di nuove; oppure possiamo impegnarci a operare nuovi assemblaggi, montaggi inediti tra presente e passato. Possiamo consacrarci alla mitopoiesi, oppure evocare le forze demoniache della storia coltivando l’arte interstiziale del fare arcipelago, del fare mosaico, del fare costellazione. Certo, dobbiamo trovare un modo di riattivare la macchina faustiana. Ma poi scopriamo che ci sono almeno due modi di essere Faust: ecco un bel dibattito per la sinistra, no?